管住性ハチ類

有剣類の営巣

有剣蜂類には真社会性種から捕食寄生種まで、様々な生活史を持つものがいるが、多くの単独性の有剣蜂類は、育房(育児室)を用意し、幼虫のための餌を貯食し産卵する。貯食前に育房内に卵を産下するものもいれば、貯食後に餌に産み付けるものもいる。

複数の獲物を貯食する狩りバチの場合、産卵するのは最初の獲物であったり、貯食半ばであったり、貯食完了後であったり、種類によって様々である。

早く産卵する方が進化した行動形質であるといわれているが、必ずしも系統関係に当てはまらないかもしれない。

また獲物を狩ってから育房を用意するものもいて、狩りと巣作りと産卵の順番は様々である。

蜂類の研究の第一人者だった岩田久二雄氏は、これを記号化して分類群間を比較・分析するという、新しい進化生態学の分野を確立した。

営巣形態は大きく3つに分けられている。

すなわち掘坑性、借坑性、築坑性である。

地中や植物の組織内などに穴を掘って営巣する習性を掘坑性と呼び、築坑性は土や植物の繊維などの可塑材で、巣を自在に造り上げる習性をさす。

そして借坑性は、木本や草本に開いた甲虫類などの脱出坑や石や土に開いた穴、竹などの既存坑を利用して営巣する習性で、この営巣パターンを持つ蜂の総称が、管住性蜂である。

管住性バチの営巣

管住性ハチ類の営巣形態は典型的には狩りバチの場合は昆虫や蜘蛛を、ハナバチ類の場合は花粉蜜を既存坑内に貯食し、これに産卵して、数部屋に巣材で区切る(単房巣しか作らないものもいる)。巣材は土や植物など様々なものを利用する。

基本的には営巣基をさらに大きく掘坑するなど、大規模な改変はせずに利用するのを建前としている。

有剣蜂類の中でも比較的観察し易く、自然愛好家たちの興味を引く要素を持っているので、単独性狩りバチの入門書になり得る魅力的な蜂たちだと言える。

実際に私の始まりもこの蜂たちであった。

3つの営巣習性は世界的に見ると、ほぼ全分類群に見られると思われる(寄生種群・労働寄生種群以外)。

また掘坑性・借坑性に、築坑性が複合的に現れることがある。

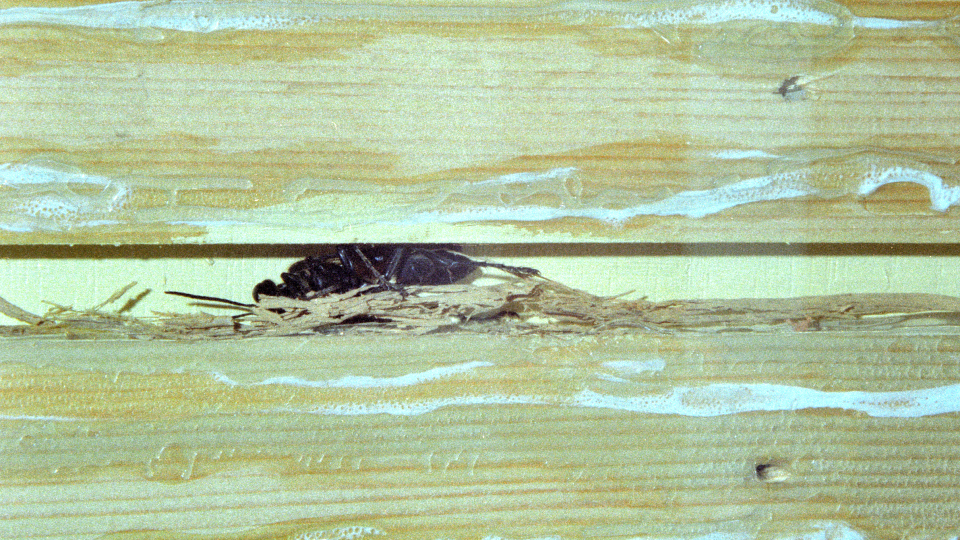

(写真1)トラップネストに営巣するアルマンアナバチIsodontia harmandi。

(写真1)トラップネストに営巣するアルマンアナバチIsodontia harmandi。太い竹を好み、巣材にはコケを利用する。

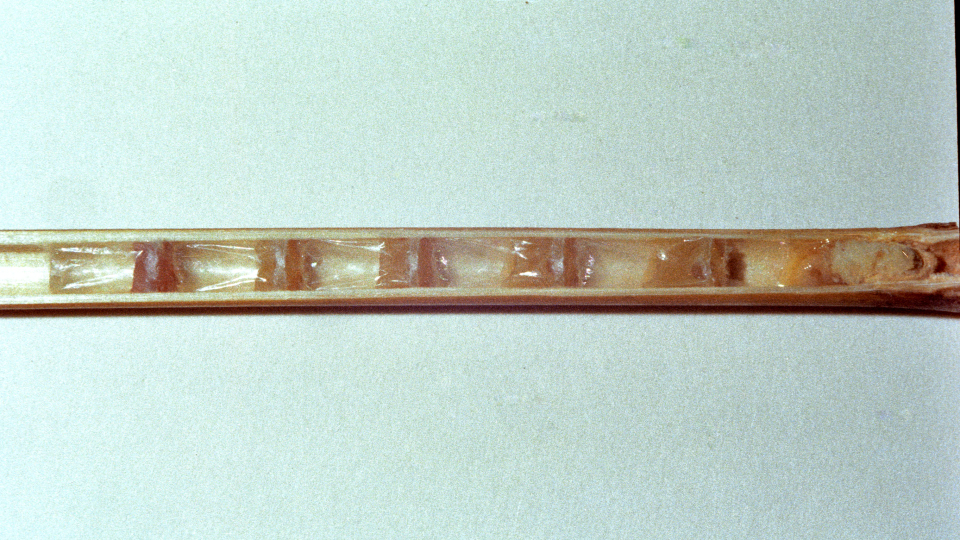

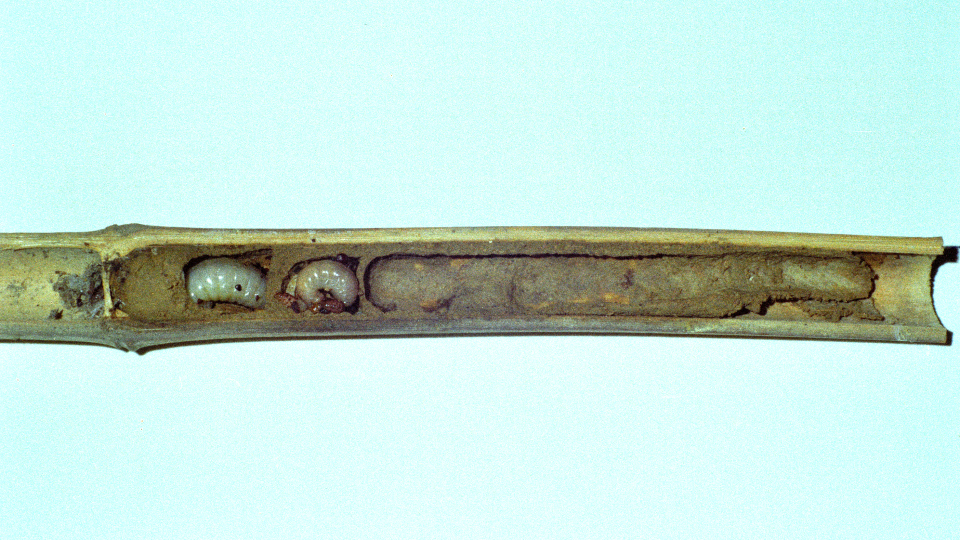

(写真2)竹筒に作られたオオフタオビドロバチの巣。

(写真2)竹筒に作られたオオフタオビドロバチの巣。蓄えられた餌(蛾の幼虫)や蜂の幼虫が見える。

トラップネストで蜂を呼ぶ

掘坑性と築坑性の蜂たちは、自然環境に於いて営巣場所を事前に予測することは難しい。穴を掘ったり巣を取り付ける場所がピンポイントで予測できないからだ(穴掘り狩りバチの場合は、集団営巣地の実績があれば別だが)。

しかし管住性の蜂は、こちらで既存坑を用意して適切な場所に設置することで呼び寄せることができる。

この時に「営巣基」として準備する既存坑をトラップネストと呼ぶが、蜂宿などと俗称されることもある。

尚、管住性の蜂以外でも、トラップに営巣させる例はある。

灌木の髄を掘って営巣する狩りバチを呼び寄せるために、営巣基となる枝を設置するというものである。

しかしよほど高い専門知識がないと、嗜好する営巣基や、適切な設置場所を選ぶことば困難だと思われる。

さて管住性バチを呼び寄せるトラップネストの材料は、日本には竹が豊富にあるので、竹が最もよく利用されるが、欧米などでは木にドリルなどで、穴を開けたものを使用することが多い。

竹は1節ずつに切ったものを束ねたり、紐で結んで並列に連結して用いる(写真3)。

(写真3)山道脇の林縁に設置したトラップネスト。

ほとんどがアルマンアナバチや、オオフタオビドロバチに利用され、塞がれている。

営巣後に割って中を調べることができるので、竹は調査する上で非常に都合がいい。

割る時は小刀などを使うといいが、手がすべって怪我をすることがあるので、刃物で切れない手袋などを着用して事故を予防することが大事だ。

竹を先に割っておいて縛って使うと後で開けるのが容易になるが、個人的には割った跡の隙間を嫌う蜂がいるかも知れないと思っている。

設置場所は、都市化していない環境であれば自宅の軒下に吊り下げてもいいし、所有者に了解してもらえば、寺社仏閣の片隅でも、他人の家に置かせてもらってもいい。

森林の中や、林縁の木の枝にかけてもいいし、幹にくくり付けても構わない。

多くの蜂は、雨風をしのげる場所に、好んで営巣するので、大きめのペットボトルを半分に切って、傘代わりにする方法があるが、あまり営巣基が濡れても拘らない蜂もいる。

コクロアナバチなどは、オープンな場所でも平気で営巣する。

トラップネストは、手軽に設置できることもあり、アマチュアの愛好家などでも、観察して楽しんでいるのをよく見受ける。

蜂がトラップネストに営巣していれば、巣口が土などの巣材で塞がれていることで確認できる。

それを割って中を見ることで、蜂の習性をある程度調べることができるが、みなさんは営巣の様子を実際に見たいことと思う。

そんな時は巣口を覗いてみて、穴の途中が隔壁で塞がっていたり、貯食中の餌が見えることがある。

営巣中の可能性があるので、しばらくその場で観察していると、幼虫の餌や、巣材の搬入を見ることができるかも知れない。

ただしハナバチ類で10数分、狩りバチでは運が悪いと1時間以上待つ必要があるので、覚悟が必要だ。

なかなか蜂が営巣してくれないときには、力技が存在する。

以前、まだ自然環境が豊かなときは、神社仏閣や、古い農家の納屋などで、営巣場所を探す管住性蜂類を、すぐ見つけることができた。

そんな蜂がいたら、生きたまま捕らえてきて、できるだけ手荒に扱わず、かつ迅速にトラップネストまで持ち帰る。

ネットを巣口にあてがって、入るように仕向け、入ったのを確認したら、ネットを離して待つ。

運がよければ、しばらく穴の中を吟味して出てきた蜂は、巣穴の方を見ながら、弧を描くように飛び(定位飛行)、ゆっくりと飛び去ってくれる。

そんな時は営巣を始めることが多く、1時間以内に何らかの進展がある可能性が高い。

狩りの前に産卵するドロバチ類の場合は、定位飛行を何度か繰り返した後、間もなく舞い戻ってきて、お尻から巣口に入ると産卵する。

そうすればしめたもので、しばらく待つと必ず獲物を持ち帰る。

観察用トラップネストを作る

多くの種は、既存坑内を隔壁で区切った空間を育房として利用し、巣材には土を利用することが多いが、他にも樹脂や葉片など様々なものを使う。狩りバチであれば、幼虫のための餌として様々な昆虫や蜘蛛を毒針で麻酔して持ち帰る。

ハナバチ類の場合は花蜜と花粉を集めてきて巣内に貯食する。

トラップネストに営巣してくれると、これらの姿を目の前で見ることができる。

元々知識としてその習性を知っていても、実際に見てみると面白いものだ。

巣口から搬入する様子を観察しても充分価値はあるが、巣の中で何をしているのかは見ることができない。

しかし巣内の様子を観察したいのなら、ガラス板やアクリル管を使う方法がある。

ガラス板を使う方法は巣の坑道として適当な幅の板をベースにして、その上に隙間を開けて細い板を並べる。

機材さえあれば、厚い板に溝を掘っても構わない。

つまり隙間や溝の幅は、巣の坑道の内径になるわけである。

板いっぱいに細い板を並べて貼り付けたのならその上に、溝を掘ったのなら直接、同じ大きさのガラス板を上に貼る。

坑道の端(奥になる方)を細い板で塞いで、反対側の端には、坑道の位置に合せて穴を開けた板を貼ると、これが巣口になる。

そのままだと明るくて蜂が警戒するので、黒いシートなどを被せるか、薄いベニヤ板をスライド式に開閉できる様に取り付ければ完璧だ。

ベースの板の裏側も同じようにすれば、両面使い(ハーモニカのような)の観察用トラップの出来上がりだ(写真4)。

私は部屋の窓の高さに合せて作り、窓用クーラーの様に取り付けて利用した。

当然昼間は窓を開けっ放しで運用することになる。

(写真4)ガラス板を利用した観察用トラップ。

中にキオビチビドロバチStenodynerus frauenfeldiが営巣している。

蜂が帰巣した時に、スライド式の板を開けて観察する。

もう一つの方法は、まずそうめんか何かの木製の空箱(もちろん自作しても構わない)を用意する。

次にアクリル管をホームセンターで買ってきて、箱に収まる長さに切り、片方の口を木の栓で塞ぐ(坑道の奥の方)。

そして、箱の側面に穴を開け、内側からアクリル管の塞いでいない方を差し込むと、そこが巣口になる(写真17)。

設置する場所を想定して、内部を観察する時の蓋を、スライド式にしたり、蝶番を使って開閉できるようにしたり、工夫しなければいけない。

私の場合は自室のカラーボックスの上に放置して観察したので、自作した木箱の上に乗せた蓋を、そのまま開け閉めできた。

蜂を出入りさせないといけないので、日中は窓を開けっ放しで夏休みを過ごした。

1980年代の始め、まだ自宅周辺には緑地があり、放っておいてもナミジガバチモドキTrypoxylon petiolatum(写真5)や、ヒメツツハキリバチMegachile subalbuta や、キオビチビドロバチStenodynerus frauenfeldiが勝手に部屋に侵入してきて、観察用トラップを発見して営巣を始めた。

蜂が帰巣したときに蓋を開けると、獲物や巣材を運び入れる姿を見ることができ、産卵や幼虫が巣内で繭を紡ぐところなど、外からではわからない様子が観察できた。

ナミジガバチモドキが、獲物の貯食を全て終えてから産卵することや、繭の糞を入れる部分はその目的で作られ、最初から野球のバットのような形をしていることなど、初めて知ることができた。

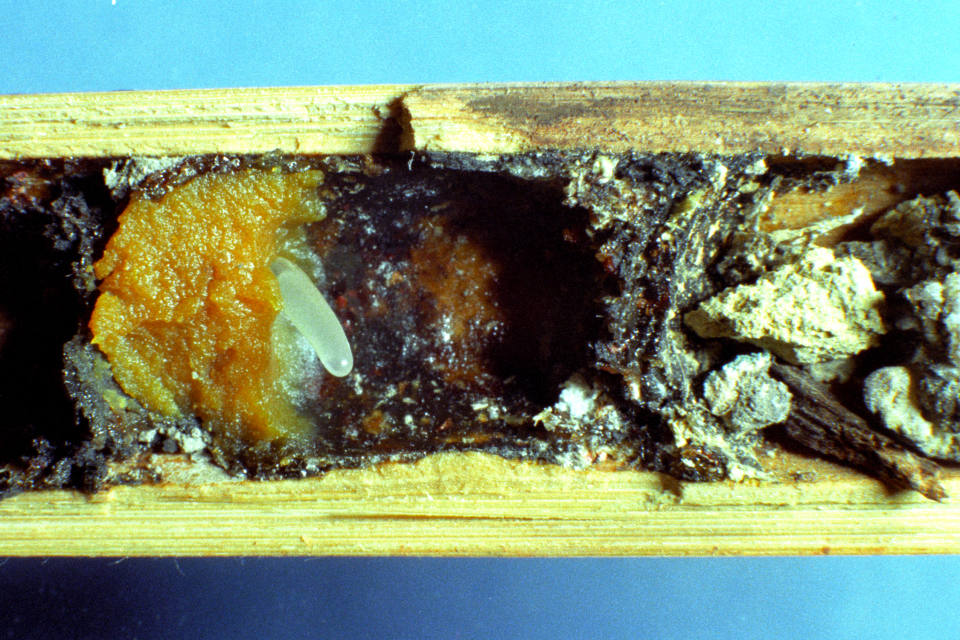

(写真5)アクリル管を用いた観察用トラップ内で、1育房分全ての獲物を貯食した後産卵する、ナミジガバチモドキTrypoxylon petiolatum。

コクロアナバチIsodontia nigellaは一時閉鎖の巣材を、最初は大きく噛み砕いて、坑道の床に大雑把に置き(写真6)、最初の獲物を搬入してから出かける前に塞いだ。

そして獲物の搬入のたびに、一時閉鎖の栓が奥へ移動していくことなども、全て見せてくれた。

(写真6)一時閉鎖のための巣材(枯れ草)を巣内に用意す るコクロアナバチ。

ナミジガバチモドキとは違って、最初の獲物を頭を奥に向け、仰向けに搬入して産卵するところも(写真7)、情報では知っていたが実際に確認できた。

(写真7)コクロアナバチに卵を産み付けられたササキリの一種 。

オオフタオビドロバチAnterhynchium flavomarginatumは、天井に逆さにつかまって上から糸を引いて産卵するのだが、産卵直後は力尽きたように仰向けのまま床にポトリと落ちて、しばらく休んでいるのは非常に意外だった(写真8)。

やはりお産は昆虫でも消耗するのだ。

同じ亜科のトックリバチは落ちるわけにはいかない(写真9)。

少し気の毒に思える。

(写真8)産卵するオオフタオビドロバチ。

(写真9)産卵するミカドトックリバチ。

(写真9)産卵するミカドトックリバチ。

管住性の蜂たち

繰り返しになるが、管住性の蜂は、既存坑を隔壁で仕切って利用するものが多い。先述のオオフタオビドロバチは、隔壁に土を使う蜂で、書籍やWEBサイトなどでも、その生活史が最も多く紹介されている蜂のひとつだ。

スズメバチ科Vespidae・ドロバチ亜科Eumeninaeに属するこの蜂は、営巣基を決めると、まず場所を覚えるための定位飛行と呼ばれる行動から始める。

先に営巣場所を決める全ての蜂がするものと思われるが、その様子はおおむね次のようなものだ。

蜂は巣穴から出てくると、頭を巣口に向けたまま、弧を描くように飛びながら遠ざかる。

───周りの景色を覚えながら飛び去るのだが、近寄ったり離れたりをくり返すことが多い。

地上を歩いて獲物を運んでくる狩りバチの場合は、巣の周りの地面をすれすれに飛びまわり、丹念に歩きまわる。

地面の様子を見て巣の位置情報を覚えないといけないからだ。

この様な蜂は、結果的に非常に執拗に定位飛行をすることになる。

私の経験では、リュウキュウコオロギバチLiris deplanatusが、非常にしつこく確認作業をするので、営巣を開始することがはっきり分かった。

長く待ったが、クチキコオロギの搬入を観察することができた。

同様にジガバチ類もよく歩く。

さてオオフタオビドロバチは、スズメバチ科に属するので、まず最初に産卵をする訳だから、定位飛行は狩りに出かける前でよさそうなのだが、とにかく先に定位飛行をして、すぐに戻ってきて産卵をするルーティンなのだ。

産卵の様子は先述の通りで、卵は糸状のもので天井から吊るされており、これはドロバチ亜科の蜂に共通した習性である。

トックリバチ類も同じく育房完成後に、一旦飛び去ってからすぐ戻り、産卵を行う。

このように早い段階で産卵をする蜂の方が、より進化していると考えられている。

オオフタオビドロバチは葉を巻いて潜む蛾の幼虫を狩り、麻酔して数頭から10数頭、時に20頭余りを貯食する。

巣材として乾いた土を採取することができ、自ら水分を吐き戻して軟化し、泥団子にして持ち帰る。

きれいな隔壁を作り、数房を営巣基に直列する。

先述のコクロアナバチも早い段階で産卵するが、まず巣材調達から始める。

アナバチ科Sphecidae・アナバチ亜科Sphecinae・アナバチ族Spheciniに属するこの蜂は、枯れたイネ科植物などの葉や茎を採ってきて、一時閉鎖の準備をしておくのだ(写真6)。

巣の一時閉鎖はアナバチ科では、アナバチ亜科・アナバチ族と、ジガバチ属Ammophilaに見られる行動形質で、掘坑性アナバチが、狩りに出かけるたびに、巣の入り口を埋める習性が知られており、他の科の狩りバチでも同様の習性を持つものがいる。

既存坑利用者となったツツアナバチ属Isodontiaにも、同様の習性が残っていて、後で隔壁に使用する巣材(植物)を利用して一時閉鎖を行う。

竹筒などの地上既存坑には、巣のまわりに土のように埋め戻す巣材がないので、先に用意しておくというわけだ。

一時閉鎖のための材料を、大きめにざっくりと割いて、巣内の床に大雑把に置くと狩りにでかける。

最初の獲物を狩ってきて産卵し、次の狩りにでかける前に、床に置いている巣材を細かく噛み砕き、坑道を一時閉鎖する。

獲物を狩って帰巣するたびに、塞いでいる巣材をほどき、獲物を後退りで引いて巣の奥へと進む。

1頭の幼虫に必要な量の獲物を貯食し終わったら、一時閉鎖の巣材は隔壁へと変わる。

次の育房の準備にとりかかると、同じルーティンを繰り返すのだ。

全ての作業を終えると、巣の最外部を枯草で塞ぐが、今度は細かく噛み割かずに長いまま詰め込む。

この蜂が営巣したトラップネストは、巣口に長い枯草が突き出しているので、すぐにそれと分かる。

アルマンアナバチIsodontia harmandiとキバネアナバチIsodontia maidliも同様の習性を持つ。

この2種の蜂は、枯れ草の代わりにコケを巣材に使うが、巣の最外部を塞ぐときは、枯草や根、針葉樹の葉などを使うこともある。

キバネアナバチは、コクロアナバチ同様原則として1育房に1卵を産下する(コクロアナバチは時に2卵を産下することがある)。

ところがアルマンアナバチの場合は変わっていて、先に搬入した数頭の獲物にそれぞれ産卵し(写真10)、続けて卵の数に見合った量の獲物を1育房にまとめて搬入する。

孵化した幼虫は用意された餌を食べて育つが、一定数は共喰いが見られるという。

結果的に育房は坑道内の長いスペースを占拠するので、単房巣が多い。

岩田久二雄氏は著書に、常に単房巣になると記述しているが、長い坑道には稀に2房を設けるようだ。

(写真10)アルマンアナバチの巣内に搬入された、5頭のササキリモドキ。

全てが産卵されている。

同じアナバチ科で、ジガバチ亜科に属するミカドジガバチHoplammophila aemulansは、カミキリムシの脱出坑などに営巣する管住性の蜂だ。

ツツアナバチ属は、地中に屈坑するアナバチから派生したと考えられているが、この蜂は、同じく地中に屈坑するジガバチ類から派生したと考えられている。

サトジガバチAmmophila vagabundaのように鱗翅目の幼虫を狩るが、獲物が大型なので、やはり穴掘りジガバチ同様歩いて巣に運ぶ。

吊り下げられたトラップにも歩いて伝って行き、営巣する。

巣坑に獲物を搬入し産卵すると、まず小石や木片などの充填材を搬入し、その上から湿った土などの可塑剤を塗りつけていく。

技術は洗練されておらず、荒い充填材に押し付けて塗りつけるため、出来上がった隔壁は天井側が奥に傾き、斜めになる。

1育房に対して1枚の隔壁が作られるが、巣全体を塞ぐ時、同様の隔壁を2枚作る。

構造上隔壁は非常に厚くなるため、坑道が100mm程度の長さだと、1育房しか作られない(写真11)。

(写真11)竹筒のトラップに作られたミカドジガバチの巣。

(写真11)竹筒のトラップに作られたミカドジガバチの巣。坑道の長さは95mmあるが、隔壁が厚いので、1育房巣になっている。

前出のナミジガバチモドキTrypoxylon petiolatumは、ギングチバチ科Crabronidae・ギングチバチ亜科Crabroninae・ジガバチモドキ族Trypoxyliniに属する狩りバチで、ハエトリグモなどの徘徊性の蜘蛛を狩る。

数頭から10頭ほどを狩り、貯食完了後にいずれかの蜘蛛に産卵する。

育房内に蜘蛛は余裕をもって置かれ、ぎゅうぎゅう詰めになっていないので、搬入したばかりの最後の獲物以外に産卵する場合もあるようだ。

(写真5)で産卵しているのも貯食は完了しているものの、最後の獲物ではない。

ナミジガバチモドキは、これまで紹介した狩りバチの中では、最も遅い段階の産卵になるが、同属の他種も同様であると思われる。

Trypoxylon属は全て蜘蛛を狩り、おそらく全て巣材に土を用いる、管住性バチのグループだ。

種によってある程度狩る蜘蛛の傾向が定まっている。

コシブトジガバチモドキTrypoxylon pacificumはコガネグモ科やウズグモ科・サラグモ科などの造網性の蜘蛛を狩る(写真12)。

(写真12)竹筒に作られたコシブトジガバチモドキの巣。

ハナバチ類にも、ツツハナバチOsmia taurusのような、土で隔壁を作って営巣する蜂がいる(写真13)。

しかしこの蜂は、乾いた土を練り団子にする技術は持ち合わせていないので、山道脇にしみ出た水で湿った土などを採取する。

ハナバチ類の場合は、もちろん狩りバチの様に、他の昆虫や蜘蛛は捕らえない。

花粉を体の毛に付け、蜜を飲み込んで運んでくる。

ハキリバチ科Megachilidae・ツツハナバチ属Osmiaに属するこの蜂は、腹部の腹側にぎっしり生えた、スコパと呼ばれる花粉収集用の毛で、花粉を一度に大量に運ぶ。

秋にはすでに繭の中で羽化していて、そのまま越冬し、春にだけ活動し急ピッチで営巣する。

比較的水分の少ない花粉蜜を、団子状に成形して産卵するが、巣内で奥に位置する育房にはメスを、入り口寄りの育房にはオスの卵を産み分けることができ、花粉蜜の量や育房の大きさ(隔壁の間隔)もそれぞれに合せて用意される。

小型のオスの育房と花粉団子は、明らかにメスのそれより小さい。

(写真13)竹筒に作られたツツハナバチの巣。

写真はメスの育房。

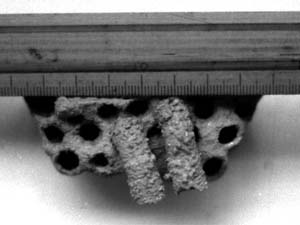

おなじツツハナバチ属に属する、イマイツツハナバチOsmia jacotiは、バラ科植物などの葉を噛みつぶして、緑色の漆喰にして隔壁を作る(写真14)。

ツツハナバチよりやや水分が多そうな花粉蜜の団子をを餡状に練り上げ産卵する。

この蜂もツツハナバチも、各育房の隔壁は約1mmほどの厚さだが、一番外側の入り口を塞ぐ壁は約4mmあり、外敵の侵入や寄生者を防ぐために、厳重な戸締りをする。

尚、ツツハナバチ属の管住性の蜂は、営巣基の内径が一定の大きさを超えると、貯食後に作っていた隔壁を、貯食前に下半分だけ三日月型に作る。

さらに内径が広くなると、変則的な形状の隔壁を作り、育房を並列に並べることがあり(写真15)、その場合最外部の隔壁に円い入り口を残して貯食作業をする。

岩田久二雄氏は著書の中で、ツツハナバチがヒョウタンの中に、複数の洋樽型の育房を作ったことを記述している。

もはや借坑性の行動形質ではなく、独立した育房を作っているのだ。

過去に捨てたはずの築坑性が、条件によっては蘇る例なのだろう。

(写真14)竹筒 に作られてた イマイツツハナバチ の巣。

(写真14)竹筒 に作られてた イマイツツハナバチ の巣。花粉団子に卵が産み付けられている。

(写真15)内径が広い竹筒に作られた、イマイツツハナバチの変則的な5房巣。

(写真15)内径が広い竹筒に作られた、イマイツツハナバチの変則的な5房巣。2番目以降の育房が並列に作られている。

マイマイツツハナバチOsmia orientalisも、同様に最外部の隔壁を特別厚くする。(写真16)。

この蜂もイマイツツハナバチ同様、植物の葉を噛みつぶして巣材に使うが、営巣基は専らカタツムリの殻を利用する。

海外ではこの様な蜂はいくつか知られているが、国内では唯一である。

営巣中には、殻の螺旋面を地面に対して垂直に定位し、さらに入り口は必ず下向きでないと気に入らない。

帰巣時に、殻が何かのはずみで倒れていると、次の離巣前に必ず元に戻す。

大顎のみで、地面の堆積物をくわえ、6本の肢全てを駆使して殻を回し元に戻す様は、さながら車を回すネズミの様だと言った人がいる。

営巣基は筒状ではないのだが、これも広義の管住性といえるだろう。

(写真16)マイマイツツハナバチの巣。

最外部の隔壁が一番厚い。

ハナバチ類の中には既存坑の中に、隔壁で仕切るだけではなく、完全に独立した育房を作るものがいる。

ハキリバチMegachileやメンハナバチHylaeusがそうである。

とはいえ、育房はコップのような形に作られるので、坑道になった営巣基を利用しないと収まりが悪い。

外に放り出して並べる訳にはいかないので、坑道内に直列させて並べる。

坑道内でさらにコップ型の育房を作るメリットは、この蜂たちの餌の状態だ。

葉片で育房を作るハキリバチの花粉蜜は、ツツハナバチに比べて、やや柔らかいペースト状なので、坑道内に直に貯食すると具合が悪い。

彼女たちは、バラ科植物などの弾力性のある葉を楕円形に切り取り、種によって異なるが、何枚かでコップ型の育房を作る。

餌の水分が奪われるのを防ぐことができる。

ヒメツツハキリバチMegachile subalbutaは、多くの管住性ハキリバチの中でも、最も既存坑利用に特化したハキリバチであり、葉片数の少なさや、葉片の密着のさせ方など、坑道の内径をできるだけ効率よく利用するための特性がうかがえる。

盛夏に活動し、他のハキリバチ同様、やや流動性があるペースト状の花粉蜜を育房に貯食し、産卵する(写真17)。

(写真17)アクリル管の観察用トラップに作られた、ヒメツツハキリバチの2つの巣。

メンハナバチの花粉蜜はさらに流動性がある。

そのためこの蜂は天然のポリエステルを自らの唾液分泌腺から分泌し、円筒形のポリ袋を作って貯食し(写真18)、産卵する。

マツムラメンハナバチHylaeus matsumuraiは他の同属他種のように小型のハナバチで、ムカシハナバチ科Colletidae・メンハナバチ族Hylaeiniに属し、6-7mmの体長に見合った葦簀などの細い既存坑に営巣する。

育房は先述のようにセロファン様の薄膜で作られた円筒形の袋だが、直列した育房間は、それぞれの育房用に1枚ずつ───2枚の隔壁が、やはりセロファン様の薄膜で作られる。

ちなみにメンハナバチは、花粉飲み込んで巣内に運び、育房に吐き出して貯食し、産卵する。

刺激を与えると、柑橘系、あるいはジンチョウゲの芳香を放つ。

(写真18)よしずの中に作られた、マツムラメンハナバチHylaeus matsumuraiの巣。

透明なセロファン様の薄膜で作られた育房に花粉蜜が貯食されている。

ハキリバチ科に属するオオハキリバチMegachile sculpturalisは、葉を切らないハキリバチで、以前はChalicodomaという別属に分類されていた。

育房を針葉樹などの樹脂で隔壁を作り、補助的に土や木片などを充填する。

花粉蜜を貯食する内壁にも樹脂を塗りつけ、単に仕切る以外の技を効かせる(写真19)。

いうまでもなく、樹脂には防水性があるからだ。

おなじくハキリバチ科のトモンハナバチAnthidium septemspinosumは、ヨモギの葉裏から摘んできた綿毛で、育房を作り花粉蜜を貯食する。

水分を吸ってしまいそうだが、ヨモギの綿毛はワックス分を含み、防水性があるという。

(写真19)竹筒に作られたオオハキリバチ の巣。

(写真19)竹筒に作られたオオハキリバチ の巣。内壁に針葉樹の樹脂が塗りつけられている。

花粉蜜が貯食され卵が見える。

(写真20)ヨモギの葉裏から綿毛を採取するトモンハナバチ。

彼女らは森林の住民で、あまり民家の軒下のトラップには営巣しない。

穴掘り狩りバチとしては認知されている、クモバチ科Pompilidaeの仲間で、ムカシクモバチ 亜科 Pepsinae・ヒゲクモバチDipogonというグループの蜂がそれである。

クモバチの多くは先に獲物(全ての種が蜘蛛を狩る)を狩り、後から地中を掘るなどして巣を用意するが、ヒゲクモバチは先に既存坑を見つけ、帰宅先を決めてから狩りに出かける、管住性の狩りバチである。

隔壁の造りは非常に拙く、ドロバチのように洗練されていない。

コガタヒゲクモバチDipogon bifasciatusの場合は、蜘蛛を腹部を奥にして搬入し産卵すると、まず充填物(土塊や植物片、さらには昆虫の死骸)を詰め込み、その上に土などの可塑材を塗りつける。

カニグモなどの待機型の蜘蛛を狩るが、ヒゲクモバチ属の獲物運びは個性的で、蜘蛛の出糸突起をくわえて後退運搬する。

先に詰め込んだ充填物は、押し込んだ痕跡が形になって現れ、奥に向かって丸く突き出している(写真21)。

既存坑利用者としては経験が浅いからかもしれない。

営巣基に収まるだけの蜘蛛を続けて狩り、多房巣を作る。

(写真21)竹筒のトラップネストに作られた、コガタヒゲクモバチの巣。

隔壁は厚く、造りは洗練されていない。

クモバチには他にも、ヒメクモバチ属Auplopusというグループが比較的よく知られている。

ヒメクモバチの多くは築坑性で、土で瓶型の育房を作り、後から蜘蛛を狩って搬入する。

しかし岩田久二雄氏は著書に、ヒメクモバチの一種には、既存坑内に瓶の巣を作る際に、時にその習性が消失し、隔壁だけを作る習性が現れるものがいると書いている。

氏は著書の中で仮にツツヒメクモバチと呼んでいるが、他にも一般向けの著書でだけ紹介されていて、学術的な情報としては確認できない。

また、ヒメクモバチ属には、元々生粋の既存坑利用者も存在する。

ミヤコヒメクモバチAuplopus kyotensisや、ハナナガヒメクモバチAuplopus constructorがそれである。

ヒゲクモバチのように、高い位置の竹筒などには営巣せず、もっぱら崖などに開いた短い坑道などを利用するようだが、以前何かに食害されて穴が開いたツワブキの根に作られた、ミヤコヒメクモバチの巣を見たことがある(写真22)。

この蜂はシボグモ科の蜘蛛を狩り、肢を切断して前進運搬するが、多くのヒメクモバチ属が、出糸突起をくわえて、蜘蛛と蜂が腹合せになって運ぶのに対して、ミヤコ・ハナナガは上顎をくわえて蜘蛛の背中を上にして運ぶ。

巣に運ぶときは、どちらの蜂も蜘蛛を持ち替え、出糸突起をくわえ、後退りに引き込む。

このように、同じ既存坑利用者でも、まず手近な閉鎖空間に獲物を運び込むことを覚えた、原始的な由来のものと、掘坑性や築坑性から、2次的にその行動形質を失った(簡略化した)ものが混在すると思われる。

(写真22)ツワブキの根に作られた、ミヤコヒメクモバチの巣。

近縁種に築坑性を持つ種がいながら、既存坑を利用する蜂には、その名残ではないかと勘ぐる習性を持つものがいる。

1つの例は、多くが土で瓶の様な形の育房を作るスジドロバチAncistrocerusだが、その一種シブヤスジドロバチAncistrocerustrifasciatusは管住性とされている。

しかし、巣は単房巣が多く、2房以上は少ないという。

せっかく育房を連ねることができる環境でも、1つ1つ巣作りをこなす。

───土の巣部屋を作っていたときの癖とも受け取れる。

もう1つの例はヤマトルリジガバチChalybion japonicumで、アナバチ科・ドロジガバチ族Sceliphriniに属するこの蜂は(他属では土で長い蛸壺型の育房を作る種が知られているが)管住性である。

様々な蜘蛛を狩り、巣の隔壁には乾いた土を、水分を吐き出して軟化させて採取し使用する。

営巣基としてよく利用するのが、他の管住性バチと同様竹筒などの既存坑だ。

他によく利用するのが、同族の蜂・モンキジガバチSceliphron deformeや、アメリカジガバチS. caementariumの古巣で、この場合はもちろん単房巣になる。

竹筒などを利用する時でも、長い坑道であっても充分に活用せずせいぜい4房どまりで、巣の最外部には、既存坑利用者によく見られる玄関空室も、あまり見られないという(写真24)。

時には陶器の壺の中を1育房として利用し、窄んだ口の部分に隔壁を設けて単房巣とするなど、既存坑利用者として未発達な一面が記録されている。

尚、この蜂は巣口で留まり、蜘蛛に産卵してから巣内に搬入するという、非常に変わった習性を持つ(写真23)。

さらにアナバチ科では珍しく、最初の獲物ではなく、貯食半ばのタイミングで産卵する。

(写真23)巣口で蜘蛛に産卵する、ヤマトルリジガバチ。

(写真24)竹筒のトラップに作られたヤマトルリジガバチの巣。

(写真24)竹筒のトラップに作られたヤマトルリジガバチの巣。坑道の長さは160mmあるのに2育房しか作られていない。

玄関空室もない。

同じ既存坑であっても地上だけではなく、地中既存坑を利用する蜂も多く存在し、その生態を知らない場合、一見するだけでは掘坑性と区別できない。

よく知られたバラハキリバチMegachile nipponicaや、ツルガハキリバチM. tsurugensisなどは地中にも営巣し、生態を知らずに初めて観察すると、地中に掘坑するハキリバチと思ってしまうだろう。

事実私は少年時代にそう理解していた。

この2種のハキリバチは地中から地上のあらゆる既存坑を、営巣基として選ぶ。

ツルガハキリバチは、蜘蛛の巣の管状住居部分を、営巣基に選ぶことさえある(写真25)。

前出のヒメツツハキリバチが、効率よく既存坑を利用するのに対し、この蜂は営巣基が多様な分、葉片の数は多い傾向がある。

坑道の形状に合せて、補填のための葉片を多く使うからだ。

(写真25)蜘蛛の巣の住居部分に作られた、ツルガハキリバチの巣。

既存坑利用者として知られているが、掘坑性を併せ持つと思われる蜂も存在する。

ナミクモバチ亜科 Pompilinaeに属する、 ミイロツメボソクモバチAgenioideus cinctellusという、和名の通り前胸背にアイボリーの斑紋を持ち、腹部の基部と肢が赤褐色~黄褐色の黒いクモバチで、19世紀初めにヨーロッパで記載されていながら、日本の個体群は21世紀になってやっと、この種と同定された。

元の記録が正確であれば、既存坑利用者でありながら、狩猟を先に行うということが、ヨーロッパの個体群の習性として書かれている(岩田久二雄.本能の進化)。

多房巣になるというので、2度目以降の狩りでは、先に巣が決まっていることになるだろう。

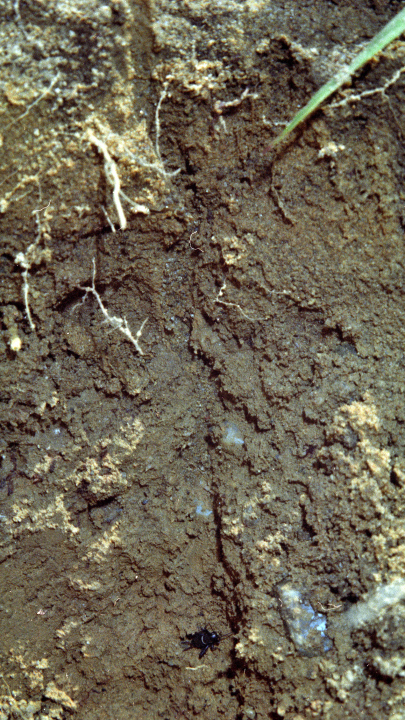

しかし私は、この蜂が神社の縁の下の柔らかい土を、すり鉢状に掘ってから、蜘蛛を運び入れるのを2007年に観察した(写真26)。

また適当な既存坑が見つからないと、石の間の少しの窪みに蜘蛛を運び入れ、砂粒を高く積み上げるという。

一風変わった習性に感じるが、この行動は既存坑利用の際のデプリ充填の延長なのかもしれない。

このように、柔軟というのは正確ではないかも知れないが、多様な営巣行動を見せるのは、特殊なケースではある。

とはいえ、ナミヒメクモバチの日本亜種とされる、個体群・Auplopus carbonarius japonicusなどは、この名のもとに、多様な異なる営巣行動が記録されており、実態は複数種を含む隠蔽種群であろうと言われている。

ミイロツメボソクモバチもそうだというのは飛躍し過ぎだが、違うとも断言できない。

(写真26)柔らかい土をすり鉢状に掘るミイロツメボソクモバチ。

(写真26)柔らかい土をすり鉢状に掘るミイロツメボソクモバチ。既存坑を利用するともいわれている。

ヒメアナバチ属Nitelaという、ギングチバチ科Crabronidae・ギングチバチ亜科Crabroninae・ヒメアナバチ族Miscophiniの、小さな蜂がいる。

3-5mmの小さい蜂なので、狩る昆虫も小さなチャタテムシである(写真27)。

営巣基も、茅や、柱に開いた甲虫の脱出坑、土壁の穴など内径2mm足らずの小さな穴になる。

その一種、ヤスマツヒメアナバチNitela yasumatsuiも、3mmほどの小さな蜂で、細い坑道内に狩ったチャタテムシを貯食するが、充填されたデプリは非常に曖昧に坑道内に配され、あまり隔壁の体をなさないことが多いという。

海外の種の記録としても、坑道内では搬入されたバラバラのデプリの間に、獲物が置かれている様な状態であったという。

(写真27)チャタテムシを狩り、巣に運ぶヤスマツヒメアナバチ。

既存坑内に穴を掘る蜂

既存坑を利用するといっても、借坑性とは呼べない営巣形態がある。コオロギバチLirisなどの営巣方法である。

コオロギバチは、セミの脱出坑や、ハナバチの古巣などの、他の昆虫が掘った坑道内や、石垣の中に堆積した土に、自ら育房を掘る。

どの程度元の坑道を利用するのか知らないが、どの種も多房巣を作るといわれているので、育房のスペースはしっかり掘り出すと思われる。

確かな裏付けは全くないが、はっきりした側坑らしい長い側坑は掘りそうにない。

リュウキュウコオロギバチLiris deplanatusは、よく石垣の隙間に営巣している。

かなりクチキコオロギを嗜好するが、例外があるのか確かではない。

シロスジフデアシハナバチDasypoda japonicaの古巣やセミの脱出坑の他、林床のかなり厚く落ち葉が堆積した下にも、潜り込んで営巣することもあるので、さまざまな既存坑を利用すると思われる。

ナミコオロギバチLiris subtessellatusや、ヒメコオロギバチL. festinansも、ちょっとした裸地の地面に開いた穴に、コオロギを運び込んでいる。

(写真28)ヒメコオロギバチが地中に運び込んだ、エンマコオロギの幼虫。

(写真28)ヒメコオロギバチが地中に運び込んだ、エンマコオロギの幼虫。どちらもコオロギを狩るが、特にヒメコオロギバチの方が、多様なコオロギを狩っているように感じる。

ナミコオロギバチの方は知らないが、ヒメコオロギバチの方は、獲物の麻酔が甘いようで、一度巣を発掘した時に、マダラスズなどのコオロギが、ぞろぞろ這い出してきたことがある。

ナミコオロギバチは、コガタウツギヒメハナバチAndrena tsukubana、ヒメコオロギバチはミツクリフシダカヒメハナバチAndrena japonicaの古巣に営巣してるのを観察したことがある。

コオロギバチ同様、クモバチにも、小動物の巣などの地中暗所や、昆虫が掘った穴などの既存坑に自ら巣坑を掘る蜂がいる。

ベッコウクモバチCyphononyx fulvognathusや、オオモンクロクモバチAnoplius samariensis、トゲアシクモバチ属Priocnemisのある種など、坑内に浅い単房巣を掘る。

いずれも先に蜘蛛を狩ってから、引き込む既存坑を決めるようだ。

(写真29)地中の既存坑にコアシダカグモを狩り、搬入するオオモンクロクモバチ。

この後既存坑内で、浅坑を掘り、営巣する。

既存坑内に巣を作る築坑性の蜂

既存坑内に土で巣を作る、築坑性の蜂がいる。築坑性の蜂は、壺型や瓶型の巣を土で作ることが多く、高い軒下や崖ひさしなどの他、ちょっとした閉鎖空間にも営巣する。

幼虫と餌が育房で守られているとはいえ、少しでも外敵の目が届きにくい場所を選ぶのは、自然なことといえる。

しかし一歩進んで、石垣の隙間の中や、祠の中の小さい空間はもとより、柱のほぞ穴や竹筒などの既存坑にも巣を作るものがいる。

前出のヒメクモバチ属の蜂で、チュウヒメクモバチAuplopus obtususという、属内ではやや大型のクモバチがいる。

徘徊性の蜘蛛を狩り、肢を切断して前進運搬する。

この蜂も蜘蛛の出糸突起をくわえて、腹合わせで馬乗りになって運ぶ。

この蜂は寺社仏閣などの柱のほぞ穴や、太めの竹筒に、瓶型の育房をいくつが作ると、その空間全体を土壁で覆ってしまう。

借坑性と築坑性の組み合わせといえる。

(写真30)婦人靴の成型底の軽量化のために設けられた、四角い空間に作られたチュウヒメクモバチの巣。

(写真30)婦人靴の成型底の軽量化のために設けられた、四角い空間に作られたチュウヒメクモバチの巣。竹筒を利用することもある。

エントツドロバチOrancistrocerus drewseniというスズメバチ科・ドロバチ亜科の狩りバチも、同様にほぞ穴や小空間の他に、石碑や建造物の隅に好んで営巣する。

通常は建造物の隅に、瓢箪型の土の巣を作ることが多く、巣口には和名の由来である、下向きに湾曲したエントツ型の入り口を取り付ける。

他のドロバチ同様、まず糸で吊るされた卵を産下し、蛾の幼虫を貯食する。

他種と違うのは、幼虫の成長に合せて随時給餌をし、非常に長時間をかけて営巣することだ。

生涯に産む卵の数の少ないとされ、岩田久二雄氏は最大6卵ほどだろうと推定している。

卵の大きさも他種より大きいとされる。

産卵数が少ない蜂の卵は、概して大きいといい、生涯で最大8卵しか産下しないタイワンタケクマバチの卵は、15mmを超え、体長の半分以上の大きさだ。

エントツドロバチは営巣中、巣内で待機する時間が長く、その間外敵の侵入を監視しているといわれ、ナミカバフドロバチPararrhynchium ornatumも同様の生活史を持つ。

エントツドロバチは時に竹筒を利用はするものの、内部にあえて育房の外壁を土で作ることがあるが(写真31)、岩田久二雄氏によると、細めの竹筒には育房の外壁を省略するという。

ただ様々な太さのトラップネストから、特に細いものを選ぶ傾向がなく、偶然のようだと著書に記述している。

同種の古巣を利用することも多いこの蜂は、他の狩りバチの土の古巣を利用することもあり、アメリカジガバチの古巣を利用した例がある。

この場合も細めの竹筒に営巣する場合と同じく、巣口のエントツだけは付けるが、隔壁は作っていない(写真32)。

条件によって管住性になる例だ。

(写真31)竹筒の中に作られたエントツドロバチの巣。

(写真32)アメリカジガバチの古巣を利用した、エントツドロバチの巣。