コクロアナバチ

Isodontia nigella (Smith,1856)

【体長】15-24mm。

【発生期】初夏-秋季。年複数回発生する様だが、不明。

【分布】北海道、本州、九州、対馬、大隈諸島、琉球列島、大東諸島、伊豆諸島;朝鮮半島、シベリア、東南アジア、オーストラリア。

地上既存坑に営巣し、キリギリス類やカンタン等の、樹上や草本の葉上で生活するコオロギ亜目の昆虫を狩り、巣に運ぶ前に、触覚を根元から切断する。

稲科植物等の枯れた茎や葉を巣材として利用する。

巣材を先に用意して巣を一時閉鎖し、後に噛みほぐして育房の隔壁に利用するが、巣の最外部は長いままの物を詰めて塞ぐ。

1育房に2卵を産下することがよく見られる。

ヤブガラシを訪花するメス。

ヤブガラシを訪花するメス。

2024年8月24日、兵庫県加古郡。

朽木で既存坑を探すメス。

朽木で既存坑を探すメス。

2025年6月29日、兵庫県加古川市。

ノブドウを訪花するオス。

ノブドウを訪花するオス。

2009年6月7日、佐賀市。

セイタカアワダチソウを訪花するオス。

セイタカアワダチソウを訪花するオス。

かなり遅い時期に活動している。

2007年10月14日、佐賀市。

巣材をゴムホースに搬入する。

巣材をゴムホースに搬入する。

稲科植物の枯れた葉や茎を利用する。

営巣場所は地上既存坑であればこだわりが無く、屋根瓦やレンガの隙間、鉄パイプ等何でもよく、生きたネギの葉の中に営巣した記録があるそうだ。

2016年8月21日、佐賀市。

比較的遅い時期に営巣場所を物色するメス。

比較的遅い時期に営巣場所を物色するメス。

地面にある枯れた植物の茎の中を調べている。

隙間も高さも拘らない様だ。

2009年9月13日、佐賀市。

巣材の枯れ葉を切り取る。

巣材の枯れ葉を切り取る。

2012年6月3日、佐賀市。

竹筒の中に作られた巣。

竹筒の中に作られた巣。

キリギリスの幼虫と、蜂の幼虫が見える。

この様にしばしば隔壁は曖昧になる様で、時々1育房に2卵の産卵が見られる。

2012年6月2日、佐賀市。

竹筒のトラップネストに作られた2房巣。

竹筒のトラップネストに作られた2房巣。

1房目と2房目の境の巣材が非常に少なく、境界が曖昧だ。

2025年10月5日、兵庫県加古郡(採集は兵庫県加古川市)。

すでに孵化した小さな幼虫が見える。

すでに孵化した小さな幼虫が見える。

上と同じ巣内。

触覚が残っている獲物。

触覚が残っている獲物。

但し左の触覚は通常切断するあたりが細くなり変色していて、右の触覚は穴があいている。

蜂の大顎の機能不全ではないかと思われる。

同じ巣内。

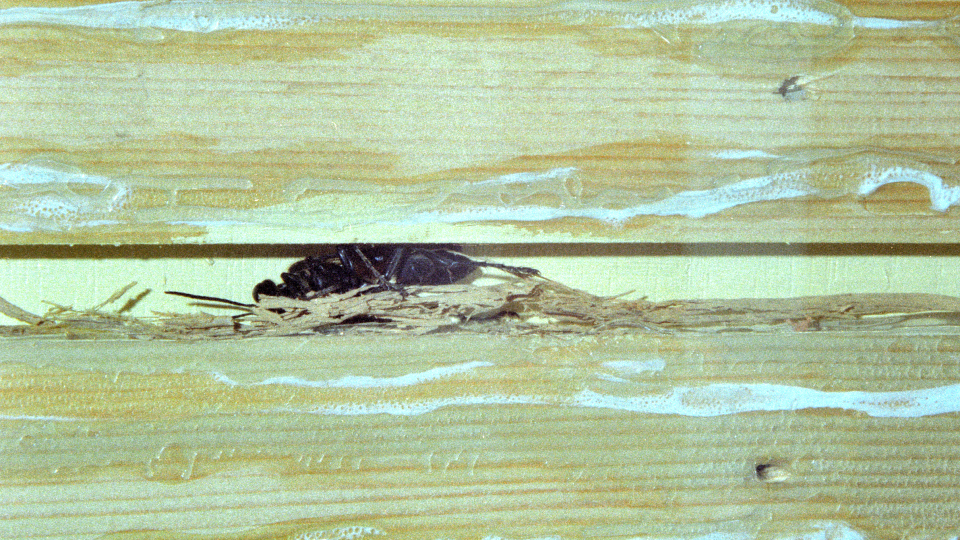

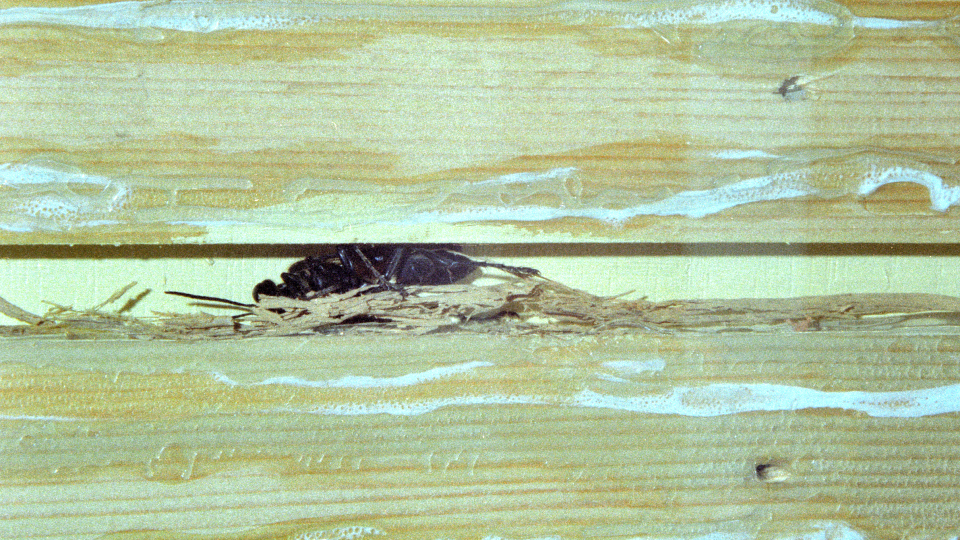

観察用のガラス貼りのトラップに営巣する。

観察用のガラス貼りのトラップに営巣する。

巣内には狩りに先立って巣材が搬入され、噛みほぐして準備される。

むしろ入り口に近い位置に置かれ、隔壁というより、巣の一時閉鎖のための栓になる。

1980年夏、兵庫県加古郡。

竹筒のトラップネストにキリギリスの幼虫を搬入する。

竹筒のトラップネストにキリギリスの幼虫を搬入する。

2012年6月3日、佐賀市。

巣内に運び込まれたササキリの一種の幼虫。

巣内に運び込まれたササキリの一種の幼虫。

最初の獲物に産卵する。

1980年夏、兵庫県加古郡。

キリギリスの幼虫に産み付けられた卵。

キリギリスの幼虫に産み付けられた卵。

2012年6月6日、佐賀市。

最初の獲物を搬入後、巣材を押し込み仮閉鎖する。

最初の獲物を搬入後、巣材を押し込み仮閉鎖する。

獲物の搬入の度に開閉する。

獲物を探す。

獲物を探す。

草の茎に沿って飛び、時々とまって探る。

2025年8月11日、兵庫県加古川市。

ササキリの一種の幼虫を狩ったところ。

ササキリの一種の幼虫を狩ったところ。

肢の間の部分を念入りに刺す。

短い距離を刺したまま飛ぶことがある。

2008年6月8日、佐賀市。

ウマオイの一種を狩る。

ウマオイの一種を狩る。

ウマオイは最後の抵抗をするが、蜂は必ず獲物と反対向きに定位し、危険を回避する。

2007年7月22日、佐賀市。

ササキリの一種のオスの成虫を狩る。

ササキリの一種のオスの成虫を狩る。

2025年8月11日、兵庫県加古川市。

ツユムシの一種の幼虫を狩る。

ツユムシの一種の幼虫を狩る。

2025年8月11日、兵庫県加古川市。

狩ったキリギリスの幼虫の触覚を切断する。

狩ったキリギリスの幼虫の触覚を切断する。

触覚の根元を噛んだまま、頭部を左右に振り、思いのほかコミカルな動きをする。

2012年6月3日、佐賀市。

ウマオイの一種の幼虫を狩り、重そうに運ぶ。

ウマオイの一種の幼虫を狩り、重そうに運ぶ。

これくらいの大きさが限界の様だ。

2007年7月22日、佐賀市。

獲物を一時閉鎖した巣材の外に置き、蜂は一旦巣の奥に向かう。

獲物を一時閉鎖した巣材の外に置き、蜂は一旦巣の奥に向かう。

巣材の2012年6月3日、佐賀市。

2頭目の獲物を引き込み、丁寧に奥に押し込む。

2頭目の獲物を引き込み、丁寧に奥に押し込む。

1980年夏、兵庫県加古郡。

巣材の栓は少し奥へ移動した。

巣材の栓は少し奥へ移動した。

狩った獲物を後退りに巣内に引き入れる。

狩った獲物を後退りに巣内に引き入れる。

搬入の度に巣材の栓を徐々に奥へと移動させる。

出かける前に一時閉鎖する。

出かける前に一時閉鎖する。

搬入された獲物の数は、かなり増えて来た。

搬入された獲物の数は、かなり増えて来た。

巣材を押し込む。

巣材を押し込む。

栓の位置がかなり奥へと移動して来た。

1育房分の獲物を搬入し終わると、一時閉鎖の栓は隔壁へと変わる。

1育房分の獲物を搬入し終わると、一時閉鎖の栓は隔壁へと変わる。

巣材を補填して噛みほぐしながら詰めていく。隔壁が完成すると、次の育房の狩りの為に、仮閉鎖の為の巣材を搬入し、同じルーティンを繰り返す。

完成した育房で成長する幼虫。

完成した育房で成長する幼虫。

竹筒のトラップネストに作られた巣。

竹筒のトラップネストに作られた巣。

2012年6月10日、佐賀市。

コロコンの軸にも営巣する。

コロコンの軸にも営巣する。

2003年7月6日、佐賀市。

朽木の穴に作られた巣。

朽木の穴に作られた巣。

2025年7月13日、兵庫県加古川市。

成長し、繭を紡いだ。

成長し、繭を紡いだ。

繭の中の蛹。

繭の中の蛹。

2012年6月17日、佐賀市。

【体長】15-24mm。

【発生期】初夏-秋季。年複数回発生する様だが、不明。

【分布】北海道、本州、九州、対馬、大隈諸島、琉球列島、大東諸島、伊豆諸島;朝鮮半島、シベリア、東南アジア、オーストラリア。

地上既存坑に営巣し、キリギリス類やカンタン等の、樹上や草本の葉上で生活するコオロギ亜目の昆虫を狩り、巣に運ぶ前に、触覚を根元から切断する。

稲科植物等の枯れた茎や葉を巣材として利用する。

巣材を先に用意して巣を一時閉鎖し、後に噛みほぐして育房の隔壁に利用するが、巣の最外部は長いままの物を詰めて塞ぐ。

1育房に2卵を産下することがよく見られる。

ヤブガラシを訪花するメス。

ヤブガラシを訪花するメス。2024年8月24日、兵庫県加古郡。

朽木で既存坑を探すメス。

朽木で既存坑を探すメス。2025年6月29日、兵庫県加古川市。

ノブドウを訪花するオス。

ノブドウを訪花するオス。2009年6月7日、佐賀市。

セイタカアワダチソウを訪花するオス。

セイタカアワダチソウを訪花するオス。かなり遅い時期に活動している。

2007年10月14日、佐賀市。

巣材をゴムホースに搬入する。

巣材をゴムホースに搬入する。稲科植物の枯れた葉や茎を利用する。

営巣場所は地上既存坑であればこだわりが無く、屋根瓦やレンガの隙間、鉄パイプ等何でもよく、生きたネギの葉の中に営巣した記録があるそうだ。

2016年8月21日、佐賀市。

比較的遅い時期に営巣場所を物色するメス。

比較的遅い時期に営巣場所を物色するメス。地面にある枯れた植物の茎の中を調べている。

隙間も高さも拘らない様だ。

2009年9月13日、佐賀市。

巣材の枯れ葉を切り取る。

巣材の枯れ葉を切り取る。2012年6月3日、佐賀市。

竹筒の中に作られた巣。

竹筒の中に作られた巣。キリギリスの幼虫と、蜂の幼虫が見える。

この様にしばしば隔壁は曖昧になる様で、時々1育房に2卵の産卵が見られる。

2012年6月2日、佐賀市。

竹筒のトラップネストに作られた2房巣。

竹筒のトラップネストに作られた2房巣。1房目と2房目の境の巣材が非常に少なく、境界が曖昧だ。

2025年10月5日、兵庫県加古郡(採集は兵庫県加古川市)。

すでに孵化した小さな幼虫が見える。

すでに孵化した小さな幼虫が見える。上と同じ巣内。

触覚が残っている獲物。

触覚が残っている獲物。但し左の触覚は通常切断するあたりが細くなり変色していて、右の触覚は穴があいている。

蜂の大顎の機能不全ではないかと思われる。

同じ巣内。

観察用のガラス貼りのトラップに営巣する。

観察用のガラス貼りのトラップに営巣する。巣内には狩りに先立って巣材が搬入され、噛みほぐして準備される。

むしろ入り口に近い位置に置かれ、隔壁というより、巣の一時閉鎖のための栓になる。

1980年夏、兵庫県加古郡。

竹筒のトラップネストにキリギリスの幼虫を搬入する。

竹筒のトラップネストにキリギリスの幼虫を搬入する。2012年6月3日、佐賀市。

巣内に運び込まれたササキリの一種の幼虫。

巣内に運び込まれたササキリの一種の幼虫。最初の獲物に産卵する。

1980年夏、兵庫県加古郡。

キリギリスの幼虫に産み付けられた卵。

キリギリスの幼虫に産み付けられた卵。2012年6月6日、佐賀市。

最初の獲物を搬入後、巣材を押し込み仮閉鎖する。

最初の獲物を搬入後、巣材を押し込み仮閉鎖する。獲物の搬入の度に開閉する。

獲物を探す。

獲物を探す。草の茎に沿って飛び、時々とまって探る。

2025年8月11日、兵庫県加古川市。

ササキリの一種の幼虫を狩ったところ。

ササキリの一種の幼虫を狩ったところ。肢の間の部分を念入りに刺す。

短い距離を刺したまま飛ぶことがある。

2008年6月8日、佐賀市。

ウマオイの一種を狩る。

ウマオイの一種を狩る。ウマオイは最後の抵抗をするが、蜂は必ず獲物と反対向きに定位し、危険を回避する。

2007年7月22日、佐賀市。

ササキリの一種のオスの成虫を狩る。

ササキリの一種のオスの成虫を狩る。2025年8月11日、兵庫県加古川市。

ツユムシの一種の幼虫を狩る。

ツユムシの一種の幼虫を狩る。2025年8月11日、兵庫県加古川市。

狩ったキリギリスの幼虫の触覚を切断する。

狩ったキリギリスの幼虫の触覚を切断する。触覚の根元を噛んだまま、頭部を左右に振り、思いのほかコミカルな動きをする。

2012年6月3日、佐賀市。

ウマオイの一種の幼虫を狩り、重そうに運ぶ。

ウマオイの一種の幼虫を狩り、重そうに運ぶ。これくらいの大きさが限界の様だ。

2007年7月22日、佐賀市。

獲物を一時閉鎖した巣材の外に置き、蜂は一旦巣の奥に向かう。

獲物を一時閉鎖した巣材の外に置き、蜂は一旦巣の奥に向かう。巣材の2012年6月3日、佐賀市。

2頭目の獲物を引き込み、丁寧に奥に押し込む。

2頭目の獲物を引き込み、丁寧に奥に押し込む。1980年夏、兵庫県加古郡。

巣材の栓は少し奥へ移動した。

巣材の栓は少し奥へ移動した。

狩った獲物を後退りに巣内に引き入れる。

狩った獲物を後退りに巣内に引き入れる。搬入の度に巣材の栓を徐々に奥へと移動させる。

出かける前に一時閉鎖する。

出かける前に一時閉鎖する。

搬入された獲物の数は、かなり増えて来た。

搬入された獲物の数は、かなり増えて来た。

巣材を押し込む。

巣材を押し込む。栓の位置がかなり奥へと移動して来た。

1育房分の獲物を搬入し終わると、一時閉鎖の栓は隔壁へと変わる。

1育房分の獲物を搬入し終わると、一時閉鎖の栓は隔壁へと変わる。巣材を補填して噛みほぐしながら詰めていく。隔壁が完成すると、次の育房の狩りの為に、仮閉鎖の為の巣材を搬入し、同じルーティンを繰り返す。

完成した育房で成長する幼虫。

完成した育房で成長する幼虫。

竹筒のトラップネストに作られた巣。

竹筒のトラップネストに作られた巣。2012年6月10日、佐賀市。

コロコンの軸にも営巣する。

コロコンの軸にも営巣する。2003年7月6日、佐賀市。

朽木の穴に作られた巣。

朽木の穴に作られた巣。2025年7月13日、兵庫県加古川市。

成長し、繭を紡いだ。

成長し、繭を紡いだ。

繭の中の蛹。

繭の中の蛹。2012年6月17日、佐賀市。