膜翅目(ハチ目)とは

蜂の特徴

膜翅目(ハチ目)はその名が示す様に膜状の透明な翅を持ち、孵化した幼虫が蛹を経て成虫になる、完全変態をする昆虫のグループである。アリも同じ膜翅目で、原始的なハバチ等の植物食の蜂よりむしろ進化した、有剣類といわれる蜂と同じグループに属しているが、外見や生態の違いなどから、世界的にも多くの言語圏で蜂とは別の呼称を持っている。

「蜂」は、日本では膜翅目(ハチ目)に属するアリ以外の昆虫全ての総称になるが、英語圏ではBee(ハナバチ)Wasp(狩りバチ)sawfly(ハバチ)などの、多数の名前で区別されている。

体長は0.2mmから50mm程度と様々だが、昆虫の中では比較的小型種が多い。

多くの種は前翅の方が後翅より大きい2対の翅を持つが、アリ以外でも2次的に翅を退化させた種が多くのグループで見られる。

後翅の前縁に小さな上向きの鈎(翅鈎)が多数並んでおり、前翅の後縁と連結して1対の翅のように機能している。

周知の通りアリも含めて毒針を持ち刺す種類が多いが、ハバチなどの蜂は刺さないし、細腰亜目でも有剣類以外の蜂は刺さない種が多い。

そして後述するが毒針は産卵管が変形して出来たものなのでオスは刺さない。

また有剣類でもアリ科の多くの種や、南米に多く分布するミツバチ科のハリナシバチなどは、毒針が2次的に退化していて刺さない。

ちなみにハリナシバチの外敵に対する攻撃は、大顎を使った噛みつきだという。

元々毒針は腹部第8-9節の付属肢が産卵管に変化し、有剣蜂類ではそれが獲物を麻酔するために現在の形に発達したものだが、さらに進化した社会性の蜂では、コロニーの防御のため外敵を攻撃するためのものになった。

社会性狩りバチは獲物を狩るときには、毒針で麻酔することはなくなっている。

有剣類では針の根元から卵を産下し、もはや毒針は産卵管としては使わないが、例外的にミコバチ科では産卵管を持つ。

産卵管は多くの完全変態昆虫では退化した古い形質とされる。

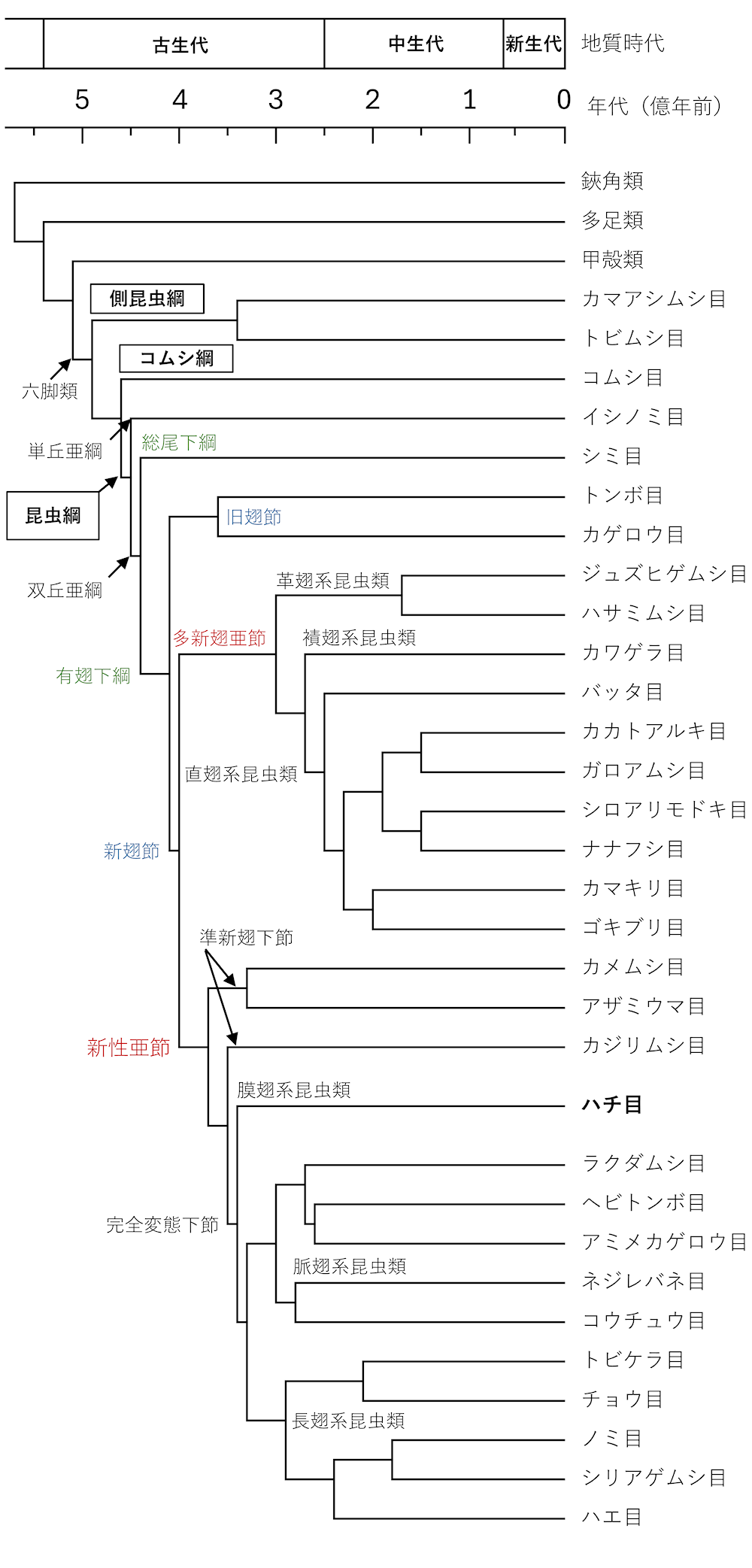

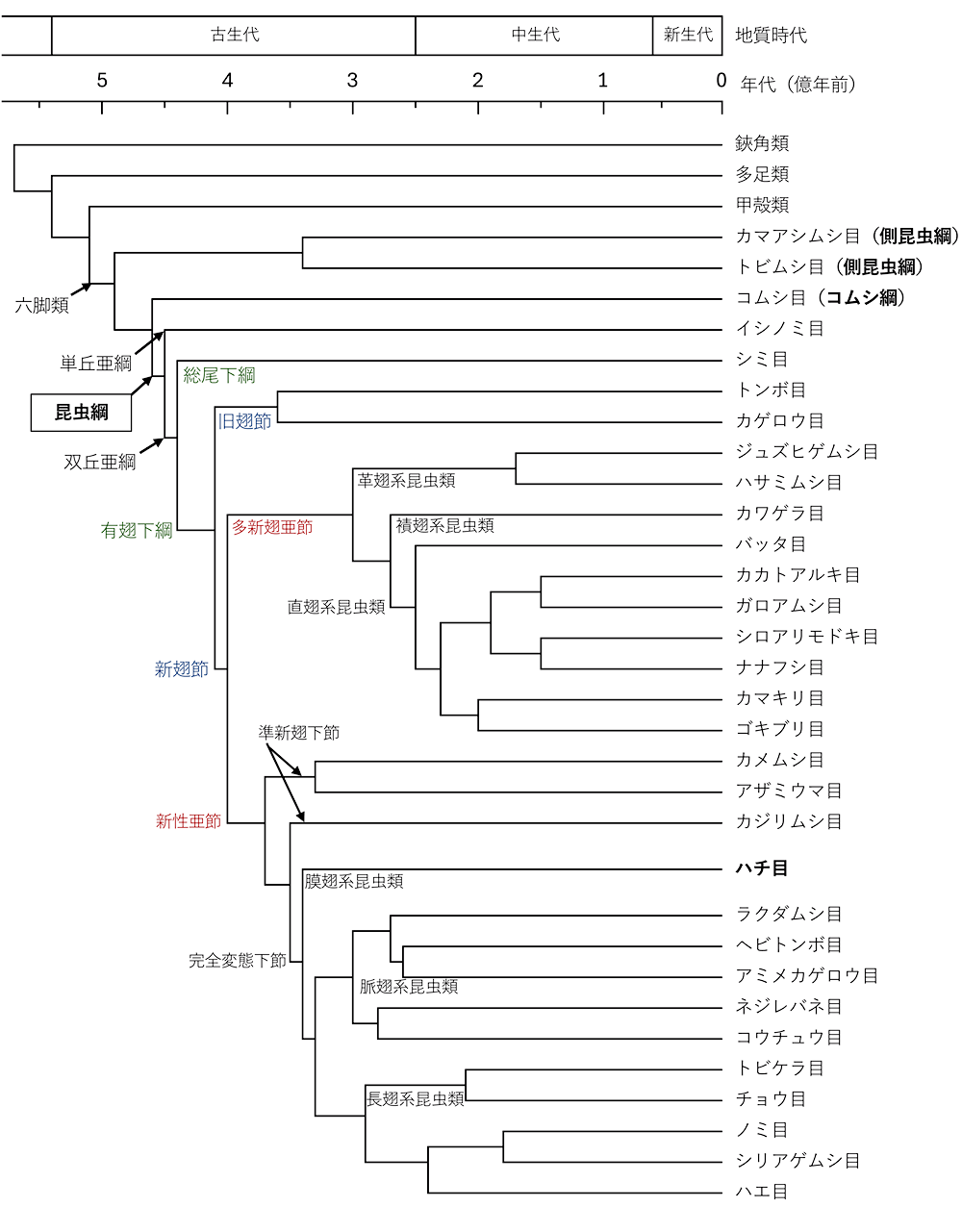

完全変態をする昆虫の中では、基部で分岐した(下図)という仮説が支持されており、他にも発達した大顎という古い形質を持つが、単数2倍体性という性決定様式(単数体はオスに、2倍体はメスに育つ)という新しい形質も併せ持つ。

全世界で約108万種が記載されている昆虫類の中で、現在コウチュウ目、チョウ目に次いで多くの種からなり、約15万種の蜂類が記載されている。

未記載種も多いといわれ、少なくとも30万種、中には100-300万種は存在するという見解もあり、甲虫を超えて最も種類が多いのではないかともいわれている。

国内では70科に約1500属・6300種が記録されているが、寄生蜂を中心とした未記載種・未同定種を含むと1万種を超えるという推定値も出されている。

昆虫の中の位置付け

昆虫は、節足動物の昆虫綱に属する生物の総称である。節足動物(節足動物門)には、絶滅群である三葉虫亜門を含む4亜門があり、昆虫はその中の汎甲殻亜門に属し、28目で構成される。

従来はカマアシムシ目・トビムシ目(側昆虫綱)、コムシ目(コムシ綱)を含めていたが、現在は昆虫綱から除外され、昆虫綱を含めた3綱をまとめて六脚類と呼ぶようになっている。

また六脚類は従来ムカデなどの多足類と最も近縁と考えられていたが、分子解析によって甲殻類に最も近いことが判明した。

ムカデエビ綱Remipedia + カシラエビ綱Cephalocaridaの分岐群と姉妹群とされている。

125万種の節足動物のうち109万種が六脚類で、昆虫類は108万種とされる。

ハチ目は従来、チョウ目やハエ目などから成る、長翅系昆虫類に位置付ける見解等があったが、のちに分子系統解析の結果、完全変態類の中では基方から分岐したとする、「膜翅目基部仮説」が提唱されると、これが支持されている。

このようにハチ目は、完全変態類の中でも独特の位置にあり、昆虫類の新しい形質と古い形質を併せ持つグループとなっている。(下図)

昆虫綱(外顎綱)の目レベルでの高次系統図

寺山守.昆虫の系統と分類・生態,2021,P25(Misof et al.(2014)に準拠した図)を元に作成

寺山守.昆虫の系統と分類・生態,2021,P25(Misof et al.(2014)に準拠した図)を元に作成